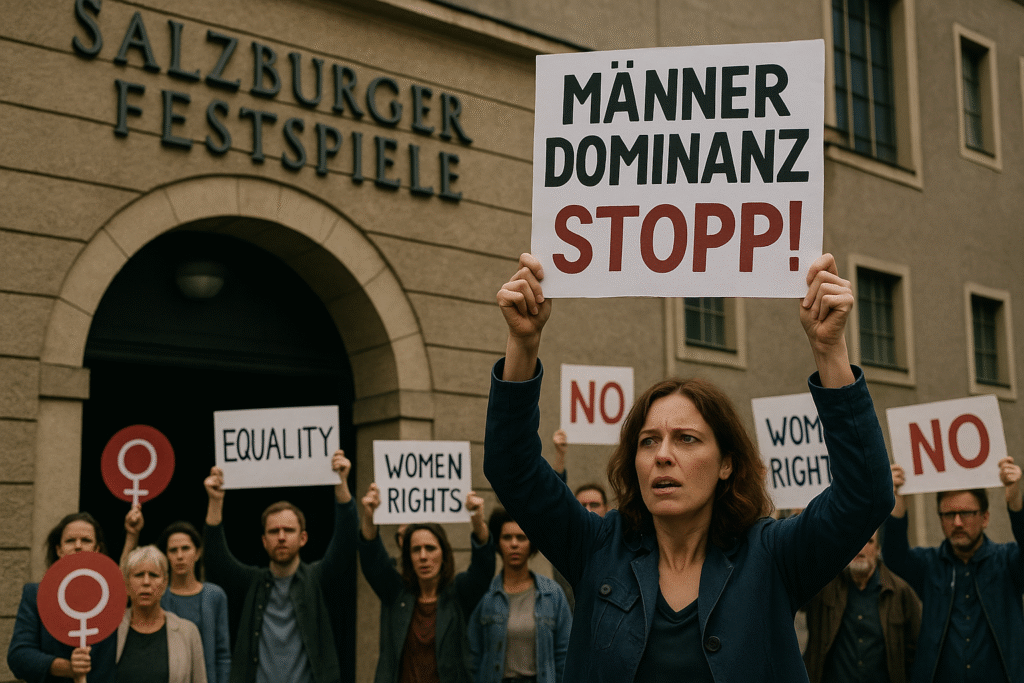

Dramatik pur: Männer beherrschen die Bühne der Salzburger Festspiele

Am 16. Juli 2025 erschütterte eine brisante Pressemitteilung die Kulturlandschaft Österreichs. Das renommierte Online-Magazin campus a berichtete über die anhaltende Männerdominanz bei den Salzburger Festspielen. Diese Nachricht schlug ein wie eine Bombe und löste hitzige Diskussionen aus. Aber was steckt wirklich hinter dieser Kontroverse?

Hintergrund: Eine Tradition der Männerdominanz

Die Salzburger Festspiele, ein kulturelles Highlight von internationalem Rang, haben eine lange Geschichte, die bis ins Jahr 1920 zurückreicht. Gegründet von Männern wie Max Reinhardt und Hugo von Hofmannsthal, sind die Festspiele seit jeher ein Symbol für Exzellenz in der darstellenden Kunst. Doch mit dieser Tradition geht auch eine strukturelle Männerdominanz einher, die bis heute Bestand hat.

Pia Janke, Germanistin an der Universität Wien, hat in ihrem Buch „JederMann-KeineFrau“ bereits im vergangenen Jahr auf diese Problematik hingewiesen. Ihre Analyse zeigte, dass die Salzburger Festspiele über Jahrzehnte hinweg eine Männerdomäne geblieben sind, in der Frauen nur selten Führungspositionen einnehmen.

Die aktuelle Situation: Frauen in der Minderheit

Die aktuelle Kritik an den Festspielen bezieht sich insbesondere auf das Sprechtheater 2025. Hier führen ausschließlich Männer Regie und haben die Stücke verfasst. Weibliche Beteiligung ist lediglich im Bereich der Kinderoper zu finden, und es gibt nur eine Dirigentin. Diese Zahlen sprechen eine deutliche Sprache.

„Es ist enttäuschend zu sehen, dass die Salzburger Festspiele auch 2025 weiterhin von Männern dominiert werden“, sagt Pia Janke. „Der männlich geprägte Gründermythos wirkt unhinterfragt bis heute fort.“

Vergleich mit anderen Bundesländern

Ein Blick über die Grenzen Salzburgs hinaus zeigt, dass es auch anders geht. In Wien beispielsweise sind Frauen stärker in die Leitung von Kulturinstitutionen eingebunden. Das Burgtheater unter der Leitung von Karin Bergmann war ein Paradebeispiel für weibliche Führungskompetenz in der Kulturbranche. Warum also gelingt es Salzburg nicht, diesem Beispiel zu folgen?

Konkrete Auswirkungen auf die Bürger

Die männliche Dominanz bei den Festspielen hat weitreichende Auswirkungen, nicht nur auf die Kulturbranche, sondern auch auf das Publikum. Viele Frauen fühlen sich durch das Fehlen weiblicher Perspektiven in den Inszenierungen nicht ausreichend repräsentiert. Dies könnte langfristig zu einem Rückgang des Interesses führen, insbesondere bei jüngeren Generationen, die Diversität und Inklusion fordern.

„Die Kultur sollte ein Spiegel der Gesellschaft sein“, erklärt die Soziologin Maria Huber. „Wenn Frauen an den entscheidenden Stellen fehlen, bleibt dieser Spiegel unvollständig.“

Reaktionen und politische Zusammenhänge

Die Reaktionen auf die Kritik sind gemischt. Eine Sprecherin der Salzburger Festspiele wies die Vorwürfe pauschal zurück, ohne auf Details einzugehen. Diese Haltung könnte jedoch als Ignoranz gegenüber einem wachsenden gesellschaftlichen Bewusstsein für Gleichberechtigung interpretiert werden.

Politisch gesehen könnte diese Kontroverse auch Auswirkungen auf die Förderpolitik haben. Kulturförderungen sind häufig an Bedingungen geknüpft, die Diversität und Gleichstellung fördern sollen. Sollte sich an der Situation nichts ändern, könnten die Festspiele in Zukunft mit Kürzungen rechnen.

Statistiken und Zahlen: Ein ungeschönter Blick

- Im Jahr 2024 waren nur 15 % der Regisseure bei den Festspielen Frauen.

- Lediglich 10 % der aufgeführten Stücke stammten von Autorinnen.

- In der Leitungsebene der Festspiele sind Frauen mit nur 20 % vertreten.

Diese Zahlen verdeutlichen die Schieflage, die bei den Salzburger Festspielen herrscht.

Ein fiktives Expertenzitat

„Wenn die Salzburger Festspiele nicht bald einen Kurswechsel einleiten, riskieren sie, ihre Relevanz für eine moderne, diverse Gesellschaft zu verlieren“, warnt der Kulturwissenschaftler Dr. Thomas Meier. „Es ist an der Zeit, dass auch Frauen die Möglichkeit bekommen, die kulturelle Landschaft mitzugestalten.“

Zukunftsausblick: Wird sich etwas ändern?

Die Frage, ob sich die Situation in Zukunft ändern wird, bleibt offen. Die öffentliche Diskussion und der Druck auf die Verantwortlichen nehmen jedoch zu. Es bleibt abzuwarten, ob die Festspiele auf die Kritik reagieren und Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung ergreifen werden.

Ein möglicher Ansatz könnte die Einführung von Quoten für weibliche Regisseure und Autorinnen sein. Auch Mentoring-Programme und gezielte Förderungen könnten dazu beitragen, die Männerdominanz zu durchbrechen.

Fazit: Ein Weckruf für die Kulturlandschaft

Die Kritik an der Männerdominanz bei den Salzburger Festspielen ist ein Weckruf für die gesamte Kulturlandschaft. Es ist an der Zeit, die Strukturen zu überdenken und Frauen eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Nur so kann die Kulturbranche zukunftsfähig bleiben und ihre Relevanz in einer sich wandelnden Gesellschaft bewahren.